稼げない男性は子供を残せず次々と死んでいく…これから日本が直面する「非常に苦しい20年」に起きる事

そして空前の「医師あまり」の時代がやってくる

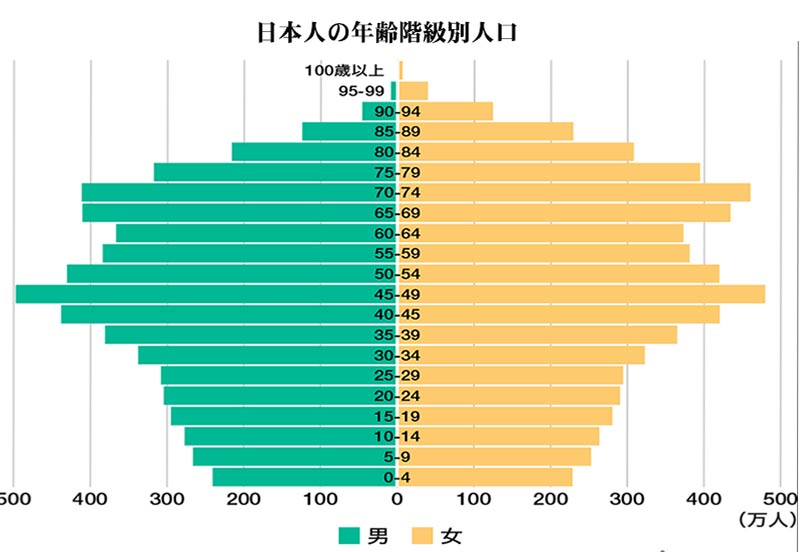

そもそも「出産適齢期」の女性が減っている

アメリカの実業家、イーロン・マスクさんが日本の人口減少に触れ、Twitterで「日本はいずれ消滅する」と書き物議を醸しました。

まあその通りですからね。

これに対しては、少子高齢化の問題を政策的に問題だとする日本人の反応も相次ぎ、少子高齢化対策で無策な戦後自民党政治に対する批判の声も多く寄せられました。

さらに、6月3日に厚生労働省が発表した2021年の日本の合計特殊出生率は1.30と、過去4番目に低い数字となったと報じられ、国立社会保障・人口問題研究所が2017年に予測していた人口推計が約4年から6年前倒しで少子化が進行したぞということが明らかになってしまいました。

先般、荒川和久さんが「少子化ではなく少母化である」という趣旨の記事を書いておられましたが、少子化以前に出生可能な18歳から35歳までの女性の絶対数が減ってしまっている以上、いくら後付けで世帯当たりの子供出生数を増やそうと頑張ってもなかなか人口回復にはつながらないという指摘は当然のことと言えます。

ただ、後述しますが、日本は伸び悩んでいるとはいえ経済大国であることに変わりはないわりに、経済力の伸びに逆相関して出生率が下がる出生率において世界平均で見れば日本は「裕福な国だけど、割と少子化対策が成功してまあまあ出生率は高い国」になっています(*1)。

晩婚化や高齢出産は下げ止まっているのだが…

日本の場合は特に、絶対的な出生数に影響する変数ははっきりしていて、子の母親になれる女性の数と、結婚する件数(婚姻数)が圧倒的です。実際に出産するのは母親、つまり出産適齢期の女性であり、その女性がおおむね結婚してから子供を産むのが日本社会ですから、当り前と言えば当り前と言えます。

「産むのは若い女性だから俺は関係ねえや」と思う男子諸氏もまた、女性が子供を産みたくなるような社会環境づくりを担っておりますので、街中やご近所で子供を抱えた女性に優しくしたり、歩きづらそうな妊婦さんが歩いていたら道を空けてあげたりというような「子供を大事にする日本社会」ってのをみんなで作り上げられればなとも思います。

次いで、晩婚化・高齢出産に伴う出産インターバルが長くなることで女性が生涯に産める子供の数の減少と世代によって生み出す子供の数の減少(=総人口の減少)につながる形になります。ただ、厚労省の発表したコホートの数字を見る限り、晩婚化、高齢出産については一定の歯止めがかかり、結婚した女性が生涯産むとみられる平均の子供の数は下げ止まっていることを示唆します。

つまり、日本では子供を産むということは、ある程度経済的にしっかりした男女が結婚をし、子供を産むことが大前提になっている以上、社会が政策的に子供を増やすということは、まず結婚適齢期の女性にまずは結婚してもらえるよう促すしか方法がないのです。

しかしながら、政策的にはわれら民主主義の日本においては特に政府が「子供が少ねえからお前ら結婚しろ」と強制することはできません。いわば、出生数を引き上げるために結婚してもらわなければならないけど、社会的に出会いがなかったり、地域に結婚適齢期の女性が少なければ必然的に地域に生まれる子供の数は減り、地域はどんどん衰退していきます。

なので、政府が「子供減ってるからどうにかしろ」と騒いでいるよりは、社会全体の問題として子供や子供を抱える若い女性・妊婦さんをより歓迎するような雰囲気を男性も一緒になってつくろうというほうが大事なのです。

地方の若者人口は減少し、衰退に歯止めが利かなくなる

間接的に経済問題として合計特殊出生率・絶対的出生数が捉えられることがあるのは、これらの「地域の人口減少は、地元で働き口のない女性が、東京など都市部に移住してしまうので、地元に残された仕事のある男性も結婚できなくなる」という男女の出会いの問題につながっていくからです。しかも、都心でキャリアを積んだ女性は必然的に晩婚化し、場合によっては出産適齢期を過ぎて高齢出産にトライせざるを得なくなりますから、仕事があるからと都会に若い女性が集まるのもまた考えものです。

とりわけ、地方において手に職を付けられる専門学校を選べる余地が少なかったり、通える大学が近くに無ければ、生産性を高められる高等教育を受けたい人は都心や都市部に出て行ってしまうのは当然のことです。仮に修学を終えて卒業し地元に戻ろうにも、そういう高度スキルに対して然るべき給与が支払える働き口のない地方には若い女性が戻ってきません。

そこに、さらに働きがい、女性を大事にする社会環境という社会インフラが地方にはなかなか整備できないという問題が積み重なると、地域の若い人はどんどん出て行ってしまうサイクルに入り、衰退に歯止めが利かなくなります。

与野党ともに少子化対策に乗り出してはいるが…

さすがにこれではまずいでしょうということで、自民党も対策に乗り出しそれなりにちゃんとした少子化対策の政策パッケージを発表していました。その中に、AI(人工知能)でお見合いマッチングするという、有識者が知ったら椅子から落ちる類いの政策も大真面目に政策検討項目に挙げられているのは、ひとえに「他に方法がないから」でしょう。

野党・立憲民主党も、城井崇さんらを中心に充実した出生・子育てプランを提示しており、相応に議論としては煮詰まっていて、あとはやるだけなんじゃないのというレベルのところまで来てはいるのではないかと思っています。

「じゃあなんでうまくいかねえんだよ」という話になるのですが、元に戻って「若い男女の出会いがないよ(結婚できないよ)」とか「女性が地方から出ていくよ」といった、政府や自治体が政策で押しとどめることがむつかしい個人の自由、尊厳のところに思い切り立ち入るからだと言えます。

また、あまり語られないこととして、男性女性の生涯未婚率に違いがあることも問題をより面倒くさくしています。生涯未婚率(2020年)は男性25.7%女性14.9%とされ、総務省が出す不詳補完値ではもう少し数字が上がります。

稼げない男性は子供を残さず死んでいくしかない

どうして男女に差が出るのでしょう。男性はバツイチからの再婚率が高く、バツイチ男×初婚女の組み合わせが多いということが原因とされる一方、再婚後の女性の出生率は初婚の女性に比べてやや低くなる傾向があります。出生の観点だけで見れば、稼ぎのある男性が女性と結婚し子供を2人以上産み、その後離婚して養育費を払いながら別の若い女性と結婚して子供を2人以上産む、という「時間差一夫多妻」がそれなりの数がいるからこそ、統計で目に見える形で男女の生涯未婚率に差が出ると言えます。

逆に言えば、稼げない男性は子供を残さず死んでいきます。職場や、地域や、同窓会などが男女の出会いを設けていた頃は、若い頃は稼げなくても結婚できる女性を見つけて家庭を築くなかで徐々に稼げるようになっていくプロセスはあったかもしれません。

しかし、職場で飲み会が「煩わしいこと」となり、女性が地元を捨てて都会で仕事を始めると、経済的に苦しい地域で暮らす男性はカネも稼げず結婚でもできず、生涯独身となってしまいます。それで社会的にいいのか、というのは問い直されなければなりません。

また、統計探偵の本川裕さんも指摘していますが、コロナによって予定していた婚姻が11万件ほど消失する一方で結婚・同棲を求める傾向が強くなり、感染症やそれに伴う景気低迷・経済上の不安から家庭を持つ志向へとほんのり変わってきたことで婚姻数は増大に向かうのではないかとも見られています。

おそらく2021年の合計特殊出生率1.30はコロナによる特殊要因で下がった数字だろうと予測されますが、仮にこれが2014年ごろの1.40台まで出生率が回復するとしても、前述の通り絶対的な母親数(出産適齢期の若い女性)が減っていく以上、いまの人口を維持することなどもはや困難です。もうすぐ団塊の世代がごっそり後期高齢者になって病気になりがちになった結果、いますでに苦しい日本の社会保障費をもっと食うことになりますが、この年代が亡くなっていくのに見合う子供をいまの出産適齢期の女性が同数子供を産むためには出生率は5.8から6.1ぐらい必要になります。無理やがな。

必要なのは地方創生ではない

ところが、確かに人口減少局面にあり出生数の減少に歯止めがかからない現状のなか、世界に目を転じてみると相対的に日本は少子化対策には成功しつつある国の部類に入るかもしれません。

というのも、日本が位置する東アジアは総じて合計特殊出生率の低迷が顕著になっており、しかも、景気の低迷が出生率の低下を促す一方、子育て支援や学費無料などの「生まれた後の子供」に対して政府支出を増やしても出生率は上がらないことは政策分野ではすでに常識になっています。

東アジアの主要国で見ていくと、台湾が1.07、香港1.05、韓国が1を割る0.92、シンガポールは1.12と、軒並み大幅に下落したのに加え、最近では中国が人口統計の再整理をしたこともあってどうやら最新2021年の出生率は1.30と日本を下回ったようだと見られています。

要は、コロナによる人口減少は世界的なトレンドであり、特に東アジアでは人口の抑制がかなり進んでしまい少子高齢化が日本以上に深刻になる可能性が高く、インドやモンゴルなど一部の国以外は急激に人口減少と高齢化が進み始めていることを示唆します。余剰人口を外国に出して出稼ぎをするメカニズムは今後どんどん落ち込んでいくと、今度は移民に来てもらって人口を支えるという政策目標は不可能になる恐れもあります。

多くの識者が指摘するように「人口減少を前提とした社会保障や人口政策を採るべき」となれば、必然的に、消滅する自治体や地方の産業の再編、使わなくなる護岸や電力・水道などのインフラの撤去、医師不在の地域の策定など、すべての国土に等しく日本人が住んでいる前提となっている制度の大幅な変更は余儀なくされます。

デジタル田園都市が目指すべきものは、地方創生のような人が住まなくなり文化的な生活ができなくなる地域にカンフル剤を打つことではなく、残された人たちがきちんと集住し、医療、教育、働き口、文化的活動などが保てる人口の規模を保った都市を再整備することに尽きます。

今後20年間はいまより苦しい社会保障負担がのしかかる

そして、おそらく2036年には日本以上に少子化・高齢化社会にあえぐ国が東アジアで続発し、また、2040年から2042年が日本の高齢化人口のピークであって、その翌年から、空前の医師あまり、過剰な社会保障の状況へ逆回転し始めます。非常に苦しいこの20年を日本がどうしのぐかが喫緊の命題であるだけでなく、実際のところ、いまより苦しい社会保障負担を向こう20年は担うことになります。

ちょうど、東京新聞が「防衛費5兆円がなくなれば、何に金が使えるか」とキャンペーンを打ち、盛大に馬鹿にされるという事件がありました。それなら東京新聞が受けている軽減税率がなくなればこれから生まれる80万人の赤ちゃんに400円分の無料おむつ券が配れる財源になるじゃないかと思うのですが、実際には、年金60兆円、医療40兆円という途方もない社会保障費が半減すれば、日本社会で必要とする政策のほぼすべてが自在にできるような財源になります。

しかし、現実にはそれだけの社会保障費を国民全体で負担しておきながら、医療や介護、保険分野で頑張っている皆さんに誇りをもって業務に取り組んでもらえるだけの十分な賃金を保証することすら困難です。生産性を喪失した高齢者をこのまま全員いまの制度のままで長生きしてもらうことができない時代が、この少子化日本ではすぐ目の前にやってきます。

海外では、日本の安全さ、子育てのしやすさを示すコンテンツだとして、Netflixで放送されている「はじめてのおつかい(英語名:Old Enough!)」が話題になっています。日本人が思う以上に、実は政策的に子供におカネは使っているし、海外がうらやむほどに子育てはしやすい環境だけど、当り前のこと過ぎて「保育園落ちた日本死ね」がバズワードになってしまうぐらい平和ボケしている面はあります。

今回参議院選挙ではこのあたりの議論は残念ながら主たる争点にはならないようですが、そろそろ真面目に考えていったほうがよさそうです。本気で。

マイコメント

今から約20年前の人類が滅亡するかもしれないと世間を騒がせた西暦2000年のころには

少子化問題なんかあり得ないと思っているほど人口の増加率が高かった。

それが今や人口減に直面しているのだから驚くばかりです。

地方の過疎化が言われて久しいが今や地方の老齢人口が4割と言うのは珍しいことでは

なくなりつつあります。

いつも思うのだが、社会的に性に対する嫌悪感が増殖していてすべてが犯罪に等しいと

見られる傾向が2000年以降特に強くなったと思います。

昭和30年代から50年代と言うのはお茶の間のテレビに平気で女性の〇〇〇が出ていた

時代です。それが今や出るだけで世間から総叩きの時代です。

そうした風潮が男女の触れ合いを妨げ遠ざけることになり婚姻率を減らしひいては

出生率の減少につながっていくという危機感を抱かなかったのだろうか?

今や無意味に女性の手を握ることさえ犯罪となる時代です。

犯罪とスキンシップの境界線がなくなりすべてが訴えられれば犯罪です。

置換の冤罪も装荷しているという。

かくも女性が自分の性を武器にできる時代になったというべきだろう。

この世には男女しか存在しないのに共存できる社会を閉じてしまっていることに

気付かないのだろうか?

つまり、今の女性は男性からは近寄りがたい存在になってしまい、恋愛関係を

減らし、婚姻率を減らし出生率を減らしていることに危機感がないのだろう。

そこに追い打ちをかけるように経済的貧困がさらに婚姻率を下げる結果となって

いることを喜んでいる連中もいるのだろう。

まあ、しかし、人口が減ったなら減ったなりの社会構造にすればいいだけなの

かもしれません。

コメント