生活保護基準“引き下げ”のため政府が「物価偽装・統計不正」?

行政裁判で「国の敗訴」が相次いでいる理由【行政書士解説】

20の裁判所が厚生労働省による保護基準の改定を「違法」と判決

福岡県の生活保護受給者が、自治体による生活保護費の減額処分の取消しと損害賠償を求めた訴訟で1月29日、控訴審の福岡高裁は、一審の福岡地裁判決を変更し、減額処分を取り消しました(国家賠償請求は棄却)。

松田典造裁判長は、判決理由において「厚生労働省が改定をした判断は、生活保護法に反し違法」と指摘しました。

【画像3】生活保護受給世帯・受給者数の推移

国や自治体等による公権力の行使の適法性を争う行政訴訟で、原告側が勝つことは容易ではありません。しかし、この生活保護費減額をめぐる同種の裁判では、当初こそ敗訴が続いたものの、ここ最近は勝訴が相次いでいます。全体でも原告判決が敗訴判決を大きく上回る「異例事態」となっています。

実は、これには、明確な理由があります。近年「統計不正」が話題になることが多くなりましたが、生活保護費減額の過程でもそれに類することが行われていたという事実が、裁判を通じて明らかになったからです。(行政書士・三木ひとみ)

「生活保護費で生活できない…」悲痛な声が相次ぐ背景

「私は、今はまだ何とか仕事をしていますが、体調が悪いのに病院にも行けないギリギリの生活です。高齢で職場から退職を促されています。それでも、せっせと貯金に励んできたので無職になっても、貯えでしばらくは生活ができそうです。

しかし、もし貯金がなくなったら、生活保護を申請できますか?」 上記は、私の事務所に実際に寄せられた相談の一つです。同じような内容の相談が、日々寄せられています。

今はまだ何とか生活できていても、受け取れる公的年金が少なく、将来的に貯蓄が尽きて生活保護に至るリスクは、高齢化社会において必然ともいえます。

いざ、資産が尽きて収入も途絶え、生活保護申請が通っても、支給明細を見て「これで、どうやって生活しろというのですか?」「そもそも、介護施設からの請求額の方が、生活保護費よりも多いのに、どうすればいいのですか?」とおっしゃる方もいます。

物価高が家計を直撃している昨今は、さらに多くの声が寄せられるようになりました。それもそのはずです。2013年から2015年にかけ、生活保護の基準額が不当に減額されてしまったからです。

「裁判する元気があるなら働け」は現実を無視した的外れな非難

2013年から2015年にかけ、国が史上最大幅の生活保護の基準額引き下げを行ったことは、憲法25条が保障する生存権の侵害にあたり違憲だとして、全国で訴訟が提起されています。

また、最近は地裁・高裁レベルで勝訴判決が相次いで出されています(2025年2月4日現在、地裁18件・高裁2件)。

裁判の勝因として、本来は生活保護受給者が日常的に買う機会の少ないパソコンやテレビといった電化製品の値下がりにより、実態に見合わない保護費減額が行われたという報道が目立ちますが、問題は、なぜそのような減額が行われてしまったのかという「理由・プロセス」です。

生活保護費を減らすという「目的」のもと、それを「達成」するために、物価偽装、統計不正が行われました。また、その不正が容易にわからないような巧妙な計算がなされたのです。 あってはならないことが起きたこと、そして今なお、その状態が継続し国民の生存権が侵害されている事実を、一人でも多くの方に知ってほしいと思っています。

生活保護に関する裁判の報道があるたび、「裁判する元気があるなら働け」といった非難の声が上がります。しかし、これからお伝えする内容を知れば、それが現実を無視した的外れな非難でしかないことがわかるはずです。

2013年の生活扶助基準改定で行われた「秘密工作」

2013年に生活扶助基準改定が行われましたが、この改定で厚生労働省は「ゆがみ調整」と「デフレ調整」を実施しました。 生活保護世帯は、居住地、世帯人数、年齢で細かく世帯類型が設定されているので、世帯類型ごとに基準額が「高すぎる」「低すぎる」といった「ゆがみ」が生じます。

それを是正しようとしたのが「ゆがみ調整」です。 「デフレ調整」とは、物価の変動に合わせて生活扶助費の金額を変える考え方です。 これら2つの調整が正常に行われていれば何の問題もないのですが、2013年の改定では、正常とは言えない調整が行われました。

厚労省は、生活保護基準を評価、審議する専門の部会として設置されている生活保護基準部会にも知らせず、世帯類型ごとの増額率や減額率を2分の1にする「2分の1処理」を実行していたのです。マスコミにも一切公表しない「秘密工作」でした。

厚労省の官僚が官房副長官に渡した「秘密文書」の内容とは?

この厳重な秘密工作が発覚したのは、北海道新聞による粘り強い調査の賜物でした。2013年の生活扶助基準改定に関する情報公開請求を行った北海道新聞の編集委員・本田良一氏が、いったんは開示を拒否されながらも、審査請求(※)を行い、結果として政府に開示させたきわめて重要な資料の一部がこちらです(【画像】図1 参照)。

※行政庁の処分に対する不服申し立ての手段(行政不服審査法2条参照) タイトルは「生活保護制度の見直しについて」。冒頭には、「取扱厳重注意」と表示されていた文書です。

これは、当時、厚生労働省の社会・援護局長だった村木厚子氏と、同局保護課の課長だった古川夏樹氏が、世耕弘成内閣官房副長官(現・衆議院議員)と面談したときに提示したものです。

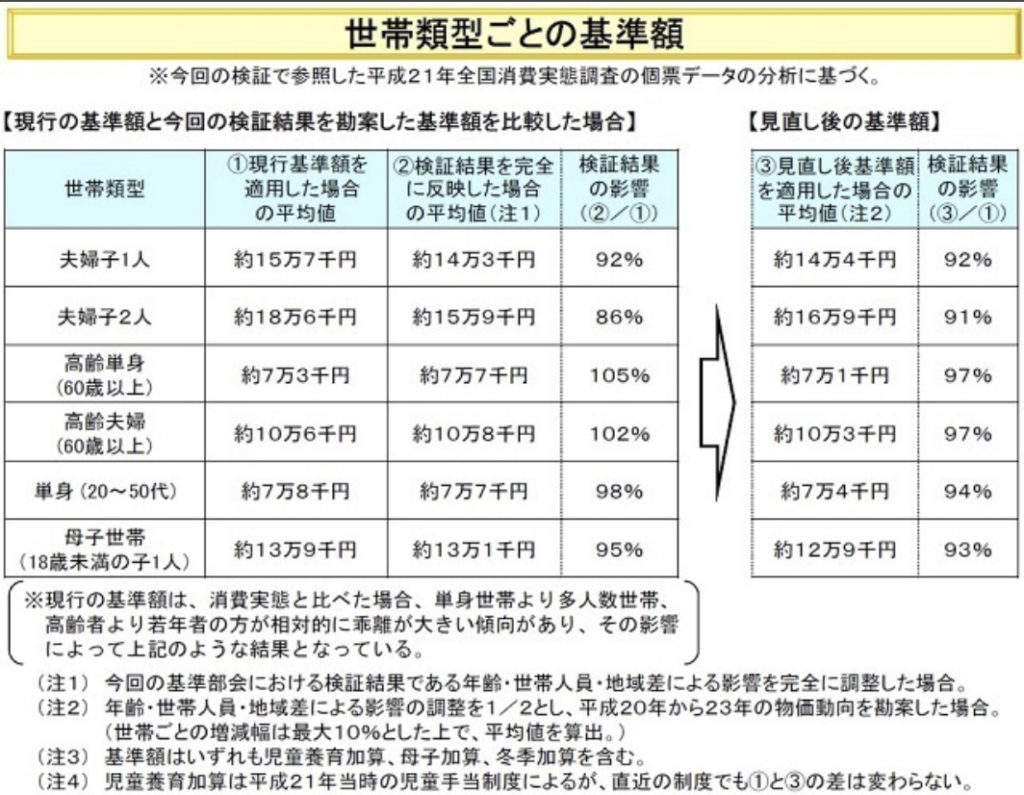

生活保護基準部会委員には示されなかったデフレ調整の内容や2分の1処理の説明も見られます(画像中「注2」参照)。

この画像の、大きな矢印の左側(②検証結果を完全に反映した場合の平均値)が「デフレ調整」と「2分の1処理」の二重の統計不正を実行する前の数値、右側が実行後の数値です。この「ビフォーアフター」が、2013年生活扶助基準改定の悪辣さの核心部分なのです。

なお、「②検証結果を完全に反映した場合の平均値」自体も、算出の起点となる年度を2008年とした点に問題があります。このことは次項で説明します。

内閣官房副長官はこれを知りながら、生活保護基準部会の委員や国民に真実を伝えませんでした。 特に、この「2分の1処理」は、本来ならば増額改定となるはずの世帯類型までも減額改定に変えてしまう「手品」のようなものです。

その結果、平均6.5%・最大10%の生活扶助基準の引き下げが決められ、3回に分けて実行されました。 この史上最大の生活保護基準引き下げに対して、現在、全国29都道府県、1000名を超える原告が違憲訴訟を提起し、国・自治体を相手に争っています。

「物価偽装」はどのように行われたのか

「デフレ調整」は、消費者物価指数(CPI)を指標に調整されるものです。まず、このCPIの算出プロセスに3つの問題がありました。 第一の問題は、そもそも、算出の起点を2008年としたのが不適切だったということです。

「前回見直し以降の物価動向を勘案する」と称して、異常に物価が上昇した2008年を起点としていたのです。 CPIを見ると、2008年は前後数年に比べて著しく物価が上昇したことが分かります(【図表2】参照)。

しかし、この物価上昇に合わせた生活保護基準額の引き上げは行われていません。したがって、2008年を起点として物価の下落を判断することは不合理です。 第二の問題は、計算の元となるデータが、より大きな物価下落の結果を導くよう設定されていたことです。

計算で使う各品目の支出額割合の数値が、「生活保護世帯の平均値」ではなく「一般世帯の平均値」になっていました。 生活保護世帯と一般世帯との消費を見ると、家電製品などで大きな差が出ます。

ところが、厚労省の計算で使われた各品目の支出額割合の数値の元データは「家計調査」です。家計調査で把握するのは「一般世帯」の平均の数値なので、生活保護世帯の暮らしぶりに見合わないものになっていたのです。

「生活保護世帯の平均」を算出するならば、生活保護受給世帯を対象とした「社会保障生計調査」の結果を基にすべきだったのです。

物価下落率を現実の2倍以上に見せる「計算式の使い分け」

第三の問題は、恣意的な計算式の使い分けです。 総務省統計局は戦後一貫して国際基準に則った「ラスパイレス算式」を使用してきました。これにより算出された当時の物価下落率は2.35%でした。

ところが、生活扶助相当CPIの算出では、2008年〜2010年の期間について「パーシェ算式」 、2010年〜2011年の期間について「ラスパイレス算式」と、異なる2つの計算式を使い分けていました。

その結果、生活保護世帯の物価下落率は4.78%と2倍以上もデフレ効果があるという数値が算出されました。 2008年~2010年の期間では「パーシェ算式」が利用されましたが、2008年の物価に比べ2009年、2010年の物価は下落していますから、「パーシェ算式」で2009年、2010年のいずれを基準にしても2008年の物価指数は実際よりも高くなります。

2つの計算式を部分的に利用して一つのデータ軸に乗せると、結果そのものが破綻します。 恣意的に選んだ「家計調査」のデータを基に、さらにこの恣意的な計算を行うことで、「2008年=104.5、2010年=100、2011年=99.5」という大幅な物価下落を表す「生活扶助相当CPI」という独自の指標を厚労省は作り上げたのです。その結果、生活保護費が総額580億円引き下げられました。

「引き上げ」のはずが…恣意的操作で「引き下げ」になる世帯も

特に、60歳以上の単身構成者世帯については、前述の「2分の1処理」がされなければ、扶助費は居住地の違いなく上がることになっていました。 それなのに、裁判でも違法認定されているデフレ調整により、60歳以上の単身高齢者世帯までほぼ減額になってしまったのです。

この結果、生活保護受給世帯の家計が苦しいなら節約すればいい、ということでは済まされない問題が生じています。 単身高齢者で介護施設などに入所されている方が、現状の生活保護費(最低生活費)では施設からの請求額を支払えないという問題が全国各地で起きています。

私の事務所には、実際に、介護施設に入所している生活保護受給者の親族の方から、こうした相談が寄せられていました。 また、身寄りのない生活保護受給者が介護施設に入所しているケースで、施設側から保護費では足りないと聞いた経験が幾度もあります。

低すぎる保護費が「不正受給」を招く…役所が“黙認”するケースも

生活保護を受給中の方は、収入や生計の状況に変動があった際はすみやかに生活支援課に届け出る必要があります(生活保護法61条)。この収入には、他者からの経済援助も含まれます。

しかし、施設入所中の生活保護受給者の方が、施設からの請求額を支払えないため、慣習的に親族が差額を支払うことが常態化し、役所もこれを黙認しているケースを、行政書士としてたくさん、目にしてきました。

「他の生活保護受給者の方のご家族も、皆さん払っていますよ」などと言われると断れず、やむなく親族が経済援助を行い、それを収入申告せずに保護費を満額もらっていると、のちのち「不正受給」として問題になってもおかしくありません。

そして、それを役所が黙認しているというのは、本来、大問題です。しかし、問題の元凶は不当に減額された生活保護費にほかなりません。

社会の不条理のもと現実を生きる術

とはいえ、現状、「厚労省が悪い」「生活保護費減額が不当にされたからだ」と現場で叫んでも仕方がありません。この場合の対処法としては、「生活保護受給者に対して、親族らが経済援助をすれば、その援助分が収入とみなされ、収入分は保護費から減額されます。

問題解決にはならないし、親族は経済援助できません」と毅然と伝えるか、単に「親族は経済援助できません」とケースワーカーに伝えることです。 行政書士も、同様に対応しています。

「後見人たる行政書士は、生活保護受給者の方が生活保護費で賄えない施設代を代わりに支払うことはできません」と役所に伝えます。

すると、病院と施設で協議され、結局は生活保護費で賄える請求額に変更される、あるいはオムツ代など、生活保護制度上、通常の保護費とは別に支給できる名目の費用が支給される、といった対応がなされます。

介護施設などに入っていない、賃貸住宅などで生活される生活保護受給者の方からも、「昨今の物価高騰による光熱費を支払ったところ、月半ばにして食費が全くなくなってしまった」という相談が増えました。

この場合も、何日も食事をせずにいるわけにはいかないので、迷わずケースワーカーに連絡、相談するべきです。 何らかの事情で、明日の食事もない、お金も食料も全くない状況であれば、生活保護申請中でも生活保護受給中でも、役所にしっかりとその状況を伝えれば、対応してもらえます。

人は毎日食事をしなければ、生きていくことができません。日本では、憲法25条において、生存権が保障されています。明日の食事に困る状況であれば、迷わず、すぐに役所に相談です。大丈夫、助けてもらえます。

図表1

図表2

図表3

コメント